Micheli, Viola

Wirksamkeit und Aktualität künstlerischer Handlung

Vortrag am Feierabend im Museum am 7. Juli 2005 in der Ausstellung "Irre ist weiblich".

Zu Werken aus der Ausstellung und der Sammlung des Kunstmuseums des Kantons Thurgau. Ich spreche hier über Kunst, über zeitgenössische Kunst und über Kunst von Frauen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert hospitalisiert wurden. Ich bezeichne sie als Künstlerinnen, auch wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht so bezeichnet hätten. Dies ist Teil einer nachträglichen Würdigung ihrer Arbeit, künstlerische Interventionen mit politischer Schlagkraft, die vielleicht - so meine ich - erst heute wirksam wird. Es liegt an uns, die wir ihre Arbeit betrachten. Ich behaupte also, diese Arbeiten sind wichtig für uns heute, besitzen Aktualität für die jetzige Gesellschaft.

Wenn wir über Kunst sprechen, sind biografische Dinge nicht vordergründig. Es ist also unerheblich, ob diese Frauen tatsächlich psychisch krank waren oder aus anderen Gründen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Auch die Entstehungsbedingung ist kein Entscheidungskriterium dafür, ob wir Kunst vor uns haben oder nicht. Wenn wir Kunst betrachten, zählt was im Kontakt mit dem Werk wirksam wird und wenn wir das Wagnis unternehmen, Kriterien für Kunst ansetzten zu wollen, so sind das:

1. dass Kunst einen direkten Kontakt übersteigt, also nicht unmittelbare Kommunikation ist,

2. dass Kunst immer versucht, sich in den Mitteln und Wegen zu übertreffen,

3. dass Kunst grundsätzlich Werte des menschlichen Zusammenlebens in Frage stellt, sei es als Gesellschaftskritik, sei es als Utopie.

Janet Cardiff: „Ittingen Walk”

Was dies konkret heisst, möchte ich an einem ausgewählten zeitgenössischen Werk erläutern: dem Ittingen Walk von Janet Cardiff. Es handelt sich um einen von der Künstlerin konzipierten Gang durch das Museum, den wir mittels Kopfhörer alleine vollziehen können. Es entsteht eine intime Zwiesprache mit dem Ort, vermittelt durch das Tape, das gesprochene Wort, das wir alleine hören, das uns abschneidet von allen und allem anderen im Museum. Das so Gehörte spricht zu uns unmittelbar. Die Zwiesprache mit dem Gehörten ist viel intimer als die Zwiesprache mit einem Bild zu sein vermag.

Dennoch ist der eigentliche Sinn von Kunst ja letztlich Kommunikation, eine besondere Kommunikation, etwas in die Zukunft hinein Gemaltes, Geschriebenes, Produziertes. Und obwohl etwas kommuniziert werden soll, ist es das Wesen der Kunst, kein direktes Gegenüber zu haben. Gerade das ist das Spannende und Unvorhergreifbare, dass ein Kontakt entsteht zwischen Werk und der Person, die davor steht, ohne dass das von der Künstlerin hätte geplant werden können oder sie vorhersehen konnte, was aus diesem Kontakt entsteht. Das ist das Potential der Kunst, eine unvorhergreifbare Wirksamkeit, welcher Art auch immer.

Ganz so zufällig, wie sich das jetzt anhört ist das nicht. Denn es gibt eine gemeinsame Konstante beim Kunstmachen und –anschauen: Die Summe menschlicher Erfahrung, existentieller Natur wo wir Begrenzungen erleben und spiritueller Natur, wo wir diese Grenzen überwinden. Ich glaube, dass wenn es um das Grundsätzliche in der Kunst geht, so etwas wie Stil und Vorwissen Nebensache werden gegenüber der Erfahrung und der Chance und dem Mut, sich darüber auszutauschen.

Natürlich gibt es so etwas wie eine Geschichte der Wirksamkeit und die jeweils zeitgenössische Kunst versucht immer das publikumswirksamste Mittel zu finden. Es ist kein Zufall, dass viele heute das traditionelle Feld der Malerei verlassen, weil sie erkannt haben, dass die Flut der Bilder in den Medien so dominant ist, dass sie zu anderen Mitteln greifen müssen, während andere gerade darauf bauen, dass es immer noch oder nun wieder immer mehr Menschen gibt, die die stille Andacht vor dem Bild suchen

Janet Cardiff wählt ein sehr einfaches zeitgemäßes Medium. Nicht zufällig greift sie eine in Museum immer häufiger anzutreffende Form der Führung per Walkman auf. Ihr Ziel ist jedoch nicht Wissensvermittlung per Knopfdruck, sondern sie vermag mit dem Ittingen Walk uns hörend, gehend, mit den Blicken streifend mit allen Sinnen für einen Ort und seine Geschichte zu öffnen. Es ist also keine herkömmliche Führung, denn indem sie uns fragend einen Teil ihrer Erfahrung anvertraut, sind wir in dieser Komplizenschaft gezwungen unsere eigenen Erfahrungen zu befragen. Wie wirkt die Atmosphäre auf uns? Welche Erinnerungen, welche Bilder tauchen auf? Welche Haltung haben wir zu Arbeit, Leben, Gemeinschaft und zum Göttlichen?

Kunst ist deshalb so provokativ, weil sie die Werte der Gesellschaft in Frage stellt, so Sarah Lucas, eine heutige Künstlerin. Die Konfrontation mit den Werken der Ausstellung „Irre ist weiblich“, stellt sämtliche Werte der Gesellschaft um die Jahrhundertwende in Frage. Ihre Schöpferinnen wurden aus ihr ausgeschlossen, ihre Werke sind nicht nur Reflex ihrer Situation, sondern auch Kritik, Sehnsucht, Wunschtraum, Utopie.

Shigeko Akakabe: Ohne Titel, um 1921

Ich beginne bewusst mit einer unscheinbaren Arbeit. Die Tuschezeichnung von Shigeko Akakabe zeigt eine verheiratete Frau mit deren typischen Haartracht in einem Mantel. In dem übrigen Bildraum sind Dinge dargestellt und daneben befinden sich die jeweiligen Bezeichnungen auf Japanisch. Schnell erschließt sich eine Deutung des Bildraumes als Handlungsraum, die weibliche Figur im Ausgehen begriffen, hat all die Dinge um sich versammelt - wie ein persönliches Mind-Map -, die sie für diese Handlung benötigt. Und in unserer Vorstellung können wir sie sehen, wie sie Schuhe, Ringe und Handschuhe überstreift. Dennoch ist gerade dies nicht dargestellt, sondern ein Moment des Innehaltens oder der Hemmung. Die weibliche Figur wirkt, als ob sie zwar ausgehen wolle, doch dies nicht kann, die Arme strecken sich in Richtung Ausgehdinge. Insgesamt wirkt sie jedoch unbeweglich, gefangen, gar bezwungen. Gerade dieses die Handlung nicht vollziehen können, ist das Berückende, Bewegende und Bedrückende der Zeichnung, das durch das Doppelte der Auflistung und dem Skizzieren der Dinge noch unterstützt wird, weil es diese selbstverständliche Handlung zusammen mit den damit verbundenen Dingen in Frage stellt.

Die Zeichnung ist in einfacher und sorgfältiger Manier ausgeführt, doch in ihrer Anlage gelingt es der Künstlerin den Möglichkeitssinn – um einen Begriff von Otto Pächt aufzugreifen – trotz einer ungewöhnlichen Hemmung aufrechtzuerhalten. Dass es sich hier um eine alles ergreifende existentielle Erfahrung handelt, macht die Künstlerin in dem Aufgreifen verschiedener Ebenen neben der Bildlichen deutlich: der Handlungsebene, der Sprachlichen, der zeitlichen Ebene durch die Uhr und der emotionalen Ebene, angedeutet durch die Träne auf der Wange. Bedrückend ist auch der so winzige Rest Naturdarstellung in diesem Bild. Stilisiert ist der Schirmknauf zur Blüte und die Blume auf der Tasche, die durch die durchsichtig gezeichneten Umrisse wie von diesen gefangen genommen wirkt, eine weitere Metapher, Sinnbild der Gefangennahme, der Natur, der Frau auf dem Bild und - wie zu vermuten ist - der Künstlerin selbst. Ich habe bisher die Darstellung der Dinge gedeutet aus einem Verlust heraus, doch eine andere Deutung ist auch möglich, die Gefangennahme durch die umgebenden Dinge, die unsere Handlungen zu bestimmen drohen.

Lisa Milroy: “Personal items” 1984

Ungewöhnlich ist, dass diese Konzentration auf die Darstellung der Dinge, das Hinterfragen der Dinge und ihrer Bezeichnungen in der zeitgenössischen Kunst eine mittlerweile lange Praxis hat, angefangen von der Pop-Art, Marcel Boodthaers, oder Lisa Milroy als zeitgenössische Künstlerin, die übrigens auch in Japan gearbeitet hat.

Das Gemälde aus dem Jahr 1984 „Personal items“ verweist auf einen weiteren Aspekt der uns umgebenden Dinge: Sie stiften Identität. Nach Donald Winnicott, einem Britischen Kinderpsychologen, ist die Gestaltung unserer Umgebung die einzige Möglichkeit einen Ort zu schaffen, der uns entspricht, mit dem wir identisch sind. Somit kommt den Dingen unserer Umgebung eine besondere Bedeutung für die Schaffung und Wahrung unserer Identität zu.

Das Hinterfragen der uns umgebenden Dinge hat im 20. Jahrhundert eine besondere Notwendigkeit erhalten, aufgrund der immer größeren Entfremdung von der Natur und des immer größeren Individualitätsdrucks, und der vielleicht immer größeren Enge?Wie aktuell ist dieses Bild also, wenn hier Themen avant la lettre aufgegriffen finden, die uns gerade heute betreffen?

Wenn wir uns fragen, welche Aktualität diese Bilder heute für uns haben, so müssen wir uns auch fragen, welche Aktualität haben die Berichte aus den Psychiatrischen Anstalten um 1900, von denen wir uns die meisten wie ein Gefängnis vorstellen müssen. Und wenn Sie sich Fotografien der Frauen aus Psychiatrischen Anstalten um 1900 anschauen, entstellt, unrein, mit fleckiger Haut, zerzausten Haaren und Kleidern, so tauchen sie so als Beweisfoto für Dementia Praecox oder einer anderen „Krankheit“ in Psychiatriehandbüchern auf, und wir müssen uns bewusst machen, dass Krankheiten konstruiert sind, auch heute noch! Doch wenn nach Dauerbadbehandlung Isolationshaft folgt, nackt in einer Zelle mit nur Seegras (dem damals üblichen Matratzeninhalt), dann bilden sich zwangsläufig Ekzeme, keine Seife, kein Wasser, keine Bürste, nichts zur Körperpflege, dann würden wir alle so aussehen! Die mit Hospitalismus bezeichneten üblichen Verhaltensweisen in Gefängnissen, Kinderheimen und anderen totalen Institutionen bilden sich ebenfalls zwangsläufig aus: das Urinieren, Schmieren mit Blut oder Kot, die Essensverweigerung, das Essen von Kot, das Schneiden und sich selbst strangulieren.

Häufig sind solche Verhaltensweisen beschrieben in den Krankenakten und Sie können sie in der Ausstellung nachlesen, wie einen Gang durch ein unentrinnbares Labyrinth, ein grauer Faden, der sich durch die Ausstellung zieht. Auch diese Handlungen haben wir als künstlerische Interventionen gewertet und somit in die Ausstellung integriert, auch wenn kein Relikt dieser Handlungen existiert.

Gina Pane: “Psyché” 1974

Der Bezug zur Performance Kunst der 60er und 70er Jahre ist eklatant und entspringt demselben gesellschaftlichen Druck auf Frauen. Die um die Jahrhundertwende hospitalisierten, vielfach selbstständigen, alleinstehenden, neuen berufstätigen Frauen und die auch berufliche und gesellschaftliche Emanzipation fordernden Frauen der 60er /70er Jahre waren gleichermaßen eine Bedrohung der herrschenden gesellschaftlichen Ordnung.

Beide Male fügen Frauen ihrem Körper Schnitte zu, nutzen Schock und Ekel als Machtinstrument, wie zum Beispiel die Performancekünstlerin Gina Pane in Psyché 1974. Indem sie die ihre Schnitte in Kreuzform auf ihrem Bauch ausführt verweist sie auf ein religiös konnotiertes Symbol und deutet damit implizit auch die Richtung an, aus der der gesellschaftliche Druck kommt.

Die Performance Kunst arbeitet mit Handlungen, teilweise nur Handlungsfetzen als Metaphern für eine gesellschaftliche Befindlichkeit und Bestandsaufnahme. Verstehen wir die Handlungen der Frauen in der Psychiatrie als Sinnbild, als sinnmachende Handlungen in einem bestimmten Raum, so weisen die Frauen nicht nur auf die Gewalt hin, die ihnen angetan wird, dass ihnen alles geraubt wurde und dass das eigene Exkrement das letzte Eigentum ist, das ihnen bleibt. Sie verwenden zudem noch ein adäquates und sehr wirksames Mittel. Denn der Ekel ist das gesellschaftliche Barometer, das anzeigt Normal/ Nicht-Normal. Ekel vor den Frauen erzeugen auch die diffamierenden Fotografien, die sie als Nicht-Normal abstempeln. Subversiv verwenden die Frauen dieselbe Waffe gegen die, die sie in diese Lage brachten, mit aller sinnlicher Qualität.

Jenny Holzer: „Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ 1993

„Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ lautet der Aufdruck in der Tagespresse 1993, ein Statement der Künstlerin Jenny Holzer angesichts der Vergewaltigungen in Bosnien, mit Blut gedruckt, dem Blut, das flüchtende Frauen für diese künstlerische Intervention spendeten. Auch hier ist Schock und Ekel das eingesetzte Machtinstrument dieser Kunst. Das Material ist bewusst gewählt mit dem Ziel eben dieses Schock- und Ekelmoment zu erzielen, das Blut dieser Frauen einmal in den Händen zu halten, während wir die Zeitung lesen tagtäglich und zuschauen, wie an so vielen Orten in der Welt gemordet wird. Diese Arbeit entstand im Zusammenhang der Serie Lustmord. Ein weiterer manifester Teil der Arbeit Lustmord befindet sich im Klostergarten. Es handelt sich um zwei Bänke, in denen die Worte von Tätern, Opfern und Hinterbliebenen ineinander verwoben eingeschrieben sind.

Objekte von Elise Mahler, um 1900

Elise Mahler’s mit Blut geschriebene Mitteilungen an Klinikleitung und Familie haben dasselbe subversive Potenzial. Der Form nach sind sie recht harmlos: Vasen, Blumenbouquets, ein Vogel. Doch das Material spricht schon für sich, Bohnerwachsverpackung, Stahlspäneverpackung, arme Materialien im Sinne der Arte Povera, und wie wir jetzt wissen das Blut der Künstlerin. Wirr pulsierend und kraftvoll sind die Linien, die Muster und Verzierungen haben dieselbe ambivalente Qualität von mit Zierde kunstvoll überdeckter Sprengkraft. Schillernd und höchst beunruhigend in ihrer Wirkung.

Die Regierungsrat-Aufschrift wird geradezu verschlungen von zum Ungeheuer sich ballenden Linien. Merkwürdig ist, einige dieser Objekte haben Bändel zum Aufhängen und es fragt sich, ob Mahler sie tatsächlich abschickte oder vielmehr in dem Bewusstsein, dass Post sowieso zensiert und somit den Adressaten nicht erreicht, bei sich behielt, bei sich aufhing zum Zeichen ihrer Kraft und Macht, etwa wie ein Fetisch. Ein Fetisch ist der Definition nach ein Gegenstand, dem schützende Zauberkraft zugeschrieben wird. So hängt sie den Vogel auf, ein Vogel im Käfig, wie sie es ist, eine Vase und Blumen, alles Zeichen der Sehnsucht, dessen was sie vermisst, dessen was sie beklagt.

Ein Objekt, der Form nach an einen Apfel erinnernd, ist an ihren Sohn adressiert, den es nie gab. Alles, was wir über Elise Mahler wissen ist, dass sie erst mit 56 Jahren eingewiesen wurde, unverheiratet und Schneiderin von Beruf war. Ihre Bittschriften, Fürbitten in dieser fetischartigen Form sind wohl eher an eine göttliche Macht gerichtet, dennoch demonstrativ, für Wärterinnen und Klinikleitung unübersehbar, allein in der Materialwahl ein Politikum. Ich möchte Sie, wie Sie merken, aufmerksam machen auf das Politische dieser Arbeiten, dass vielleicht auch erst heute als Solches gewürdigt werden kann. Während das Politische dieser Fertigkeiten vielleicht schon damals wahrgenommen, doch abgewehrt und ignoriert wurde.

Dass Hans Prinzhorn, der Begründer dieser Sammlung, die Arbeiten von Frauen nicht beachtet hat und sogar gering schätzte, zeigt sich zum einen an der geringen Zahl ihrer Werke, die bewahrt wurden im Verhältnis derer von Männer in der Psychiatrie um 1900. Nur rund 20 Prozent der Werke in der Sammlung Prinzhorn wurden von Frauen ausgeführt, wie wohl doch die Anzahl von Männern und Frauen in der Psychiatrie um 1900 etwa prozentual gleich war. Ebenso bezeichnend ist, dass Prinzhorn in seinem Werk „Die Bildnerei der Geisteskranken“ keine Frauen in seine Werkmonographien aufnahm und ihre Werke nur am Rande und dann diffamierend behandelt hat. Dies ist beispielhaft für die Ignoranz der durchweg männlichen Klinikleiter, die Werk von Frauen zu übersehen, oder sie nicht für Wert zu befinden, sie Prinzhorn für seine Sammlung zu übersenden.

Das Collageband von Frau St., um 1900

Der Vergleich mit der Arbeit von Jenny Holzer führt uns noch zu einem weiteren Werkkomplex dieser Ausstellung, die Collagebänder der Frau St.. Holzers Anzeige „Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ erscheint in der Tagespresse, damit wählt sie ein Medium, dass viele Menschen erreicht und durch viele Hände geht, platziert auf der Titelseite des Magazins der Süddeutschen Zeitung hat sie sich sogar den prominentesten Platz ausgesucht. Frau St. hingegen nutzt die Ränder der Tageszeitungen, den am wenigsten prominenten Platz, meist übersehen, für ihre Collagen, schneidet sie, klebt sie, webt sie aneinander, ineinander.

Deuten wir ihre Handlung als Sinnbild, so entspricht die Konstruktion eines Ortes für ihre Gestaltung aus Zeitungsrändern ihrer eigenen existentiellen Erfahrung der Marginalisierung in der Klinik. Denn schließlich berichtet die Zeitung von den Ereignissen draußen, von wo sie ausgeschlossen ist. Keinen Reflex ihrer Existenz oder derer ihrer Mitpatienten und Patientinnen findet sich in der Tagepresse. Es ist kein Zufall, dass Erscheinungsort und Datum der Zeitung (von 1890 und 1891) von Frau St. montageartig verwoben und aufgegriffen wurde. Es ist die einzige gemeinsame Konstante zwischen dem Drinnen und dem Draußen. Ihre Zeit verwebt sie zum Band und konstruiert einen Ort am Rand der Gesellschaft, welche bessere Metapher hätte sie dafür finden können als die Ränder einer Zeitung. Die extreme Länge des Collagebandes kann gedeutet werden als Länge der Zeit, Verweildauer, auch der Dauer Eingeschlossenseins. Schattenhaft mit fein lavierendem Pinsel erscheinen Gesichter: Sind es die Gesichter der Eingeschlossenen?

Mauern erscheinen ebenso zart laviert. Die Schrift wird zum tektonischen Gebäude oder Mäanderband umfunktioniert. Eine große Unübersichtlichkeit der Motive ist augenfällig, ihr Zerstückelt-Sein selbst der Ränder, bar jeder Möglichkeit ihre Herkunft zu rekonstruieren. Was für eine widerspenstige Stärke liegt darin, die Texte der Zeitung zu ignorieren und die Ränder aufzuheben, zu bewahren.

Frau St. handelte nicht aus Not – Sie wissen Not macht erfinderisch - und manche Materialerfindungen dieser Ausstellung entspringen dieser Fähigkeit. Frau St. hingegen war in einer Privaten Heilanstalt mit 13 Klavieren, Bibliothek mit Zeichenraum, die feinsten Papiere und Tücher zum Sticken waren dort vorhanden. Also ist ihre Wahl für dieses Abfallmaterial eine bewusste Entscheidung, der wir einige Bedeutung beimessen sollten. Mit der Verzierung und dem Schmuck wertet Frau St. diese Ränder auf, sie nutzt besondere Elemente der Zeitung, wie die Zeigehände, die auf nichts als den leeren Raum der Ränder verweisen. Denn bezeichnend ist auch, dass Frau St. viele der Ränder freilässt, den unbeschriebenen Raum sich ausbreiten lässt, scheinbar förmlich genießt, ihn nur zaghaft füllt mit Pastelltöne und auf manchen Stellen erscheinen flüchtige Gewächse. Es deutet sich hier ein paradiesisches Gartengewebe an, mit viel Luft zum atmen, eine Utopie gegenüber dem Ort der Anstalt, und auch eine Utopie gegenüber der Weimarer Gesellschaft, die für Frauen ein eng gestricktes Programm bereit hielt. Handarbeiten gehörte für Frauen aller Gesellschaftsschichten zu den obersten häuslichen Pflichten. Auch in den Anstalten wurden die Frauen dazu angehalten, schließlich ist die Psychiatrie auch nur ein Spiegel der Gesellschaft.

Rosa Brassel: „Parodie einer Deutschen Reichsfahne“, um 1888

Umso mehr erstaunt wie medienübergreifend und innovativ Frauen diese Handarbeiten - teils heimlich ausgeübt – fern der Konventionen ganz und gar verwandelten in etwas anderes, ungewöhnliche Materialien verwendeten, die üblichen Dimensionen sprengten. Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Parodie einer Deutschen Reichsfahne lenken: Der Kaiser mit rosigen Wangen und Schnauzbart tritt zur rechten Seite auf, die Hand grüßend zum Zylinder, den die Künstlerin respektlos zum Glas Tee mit Löffel und Schlagsahne verwandelt, zudem darunter mit „Der Kakerlak“ bezeichnet. Die Küchenschabe wird in der Schweiz auch Preuße genannt. In sanften Farben und artiger Manier stickt hier eine mutige und kenntnisreiche Frau. Die Frage oben mittig „War Henne vom Rhin verheiratet?“ deutet darauf hin, dass die Urheberin mit dem zeitgenössischen Geistesleben vertraut war: Otto Henne am Rhyn war Schweizer Kulturhistoriker und hatte sich um eine liberale Geschichtsschreibung verdient gemacht. Sie stickt ihren spöttischen Kommentar zu einem ungeliebten deutschen Kaiser.

Ungewöhnlich ist die Verbindung von geduldsfordernder Stickkunst mit dem Medium der Karikatur, dass üblicherweise nur auf Papier ausgeführt wurde, ungewöhnlich auch die Größe, einfach und doch genial die Idee, wenn schon eine Reichsfahnen-Parodie dann als Fahne, die auch - sollte jemand nicht so mutig sein - als Bürodecke fungieren kann. Die Widmung „Zum bleibenden Andenken an Valerie, genannt Eule, Nelkenstock“ wurde lange Zeit gedeutet als eine Widmung der Autorin an sich, doch neueste Nachforschungen ergaben, dass die Künstlerin dieser Reichsfahnen-Parodie vermutlich Rosa Brassel ist, eine Lehrerin aus Nesslau, in der Schweiz, Professorin, wie es unten auf der Fahne angegeben ist.

Die Stofffigur von Katharina Detzel, 1914

Ungewöhnlich ist auch die Stofffigur von Katharina Detzel, für die sie ihren Matratzenstoff zerrissen und neu zusammengenäht hat, sie mit dem Matratzeninhalt gefüllt und Bart und Brille kunstvoll daraus gefertigt hat. Damit gab sie der eindeutig als Mann gekennzeichneten Figur voller Ironie das Aussehen eines Arztes. Die Krankenakte zu Katharina Detzel ist dick und voller Einträge. Hierzu steht am 20. April 1914: „Vor 6 Tagen hat Frau Detzel aus Segeltuch und Seegras eine lebensgroße Puppe gemacht, und diese an das vor die Lampe angebrachte Drahtgitter gehängt. Nachts seien Kerle in ihrer Zelle gewesen, die hätten die Sache gemacht und kämen bald wieder, um dann sie aufzuhängen. Deshalb wäre es am besten, sie hänge sich selbst auf. Wolle man sie vor sich selbst schützen, dann müsse man sie in den Wachsaal legen. ...“

Sie fertigt diesen Arzt Dummy und erhängt ihn mahnend, drohend mit dem Ziel aus der Isolierzelle herauszukommen. Noch posiert sie auf dem Foto mit ihrer Figur, stolz, nicht ohne Hohn und Bitterkeit. Das Foto diente vermutlich den Ärzten ihre Krankheitshypothesen zu stützen. Doch Detzels Kritik richtet sich an die Ärzte, die seien die Verrückten in der Anstalt. Bald wird sie nur noch in Isolierzelle mit Seegras gehalten, weil sie den Matratzenbezug immer zerreißt und daraus etwas Neues macht. Nach 19 Jahren gelingt ihr die Flucht mit einem aus dem Schuh gezogenen Nagel als Dietrich. 1940 wird sie von der Polizei verhaftet und nach Andernach verbracht und im Zuge der Euthanasie ermordet. Ihre Träume in der Zelle haben jene anthropologische Tiefendimension, aus Brot formt sie immer wieder einen Menschen mit Flügeln, der zum Licht hinaus fliegen könne, wie einst Dädalus.

Die Jacke von Agnes Richter, 1895

Die Jacke von Agnes Richter möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das - wie ich meine - prominenteste Werk der Ausstellung. Agnes Richter trennte das Anstaltsleinen auf und nähte sich neue Kleider daraus. Die Zierliche, Energische mit leicht gekrümmten Rücken - hat sie deswegen keinen Partner gefunden? - stickt eigenwillig in die aus Anstaltsleinen geschneiderte Jacke - schließlich ist sie Näherin von Beruf: „Ich bin ...“ Ich habe ...“. Es ist viel die Rede von den Dingen „meine Strümpfe“, „mein Kleid“. Bislang wurde in der Literatur behauptet, die gestickten Wörter würden sich auf Vergangenes, auf ihre Lebensgeschichte beziehen und tatsächlich sind Jahreszahlen lesbar, sie datiert und signiert die Jacke 1895. Der bislang nur bruchstückhaft entschlüsselte Text legt jedoch nahe, dass Agnes Richter hier vielmehr von der Gegenwart und zwar von sich in der Gegenwart schreibt, schreibend verschafft sie sich eine Identität. Eine Besonderheit ist, dass der Körper nachträglich gewendet wurde, somit die Schrift halb nach innen versteckt bleibt, während sie auf den Ärmeln dennoch demonstrativ nach außen sichtbar ist. Offensichtlich konnte es Agnes Richter nicht erwarten, stickend zu schreiben. Sehr persönliche Dinge werden hier auf die zweite Haut übertragen. Dennoch bleiben Agnes Richter und ihre Geschichte verborgen in dem schwer lesbaren unablässigen Fluss von auf und abtauchendem Garn. Der Faden durchzieht den Stoff wie der Ariadnefaden das Labyrinth. In der griechischen Mythologie war Ariadnes Faden die Rettung aus dem Labyrinth, Garant für das Überleben und die Rückkehr in die Gesellschaft, etwas dass Agnes Richter verwehrt blieb, einer einst selbständigen Frau, allein lebend, Näherin mit Vermögen, dass sie sich in Amerika als Haushälterin erworben hatte, eine mutige Frau also, die nicht das von der Gesellschaft vorgeschriebene Eheglück und Kindersegen kennen lernte.

Valie Export: „Die Geburtenmadonna“ 1976

Dass diese unausgesprochen gesellschaftliche Verordnung wie ein ungeheurer Alpdruck auf vielen Frauen lastete – und auch heute noch hat sich das Frauenbild nicht so vollständig gewandelt – zeigt sich an einer solch in den Akten vermerkten Handlungen wie „liegt mit gespreizten Beinen am Boden und wartet auf die Geburt des Kindes“, wahnhaft und dennoch Reflex gesellschaftlicher Verhältnisse, diese Handlung wäre genauso gut in einer Performance der 70er Jahre vorstellbar gewesen, war dieses Thema doch noch ebenso virulent, wie Valie Exports an zeitgenössische Werbeslogans angepasste „Geburtenmadonna“ deutlich zeigt. Indem Export als Grundlage für ihre Arbeit „Die Piéta“ von Michelangelo nutzt und mit zeitgenössischen Alltagsgegenständen in Verbindung bringt, demonstriert sie gelungen die geschichtliche Konstante und Macht eines religiös konnotierten Frauenbildes der aufopfernden Mutter.

Anonym „Ich bin das „Kind“ die Witwe“, um 1900

„Ich bin das „Kind“ die Witwe“ ist der symptomatische Titel einer Arbeit einer anonym gebliebenen Künstlerin und fasst diese Erfahrung vieler Frauen in der Psychiatrie um 1900 zusammen, denen ein selbstbestimmtes Frauenleben verwehrt wurde und deutet die Unmöglichkeit eines gleichberechtigten und einvernehmlichen Miteinanders der Geschlechter an. Barock mutet das gefiederte Wesen an, ein wenig ironisch geneigt der Kopf, doch auch von stolzer Heraldik eines Wappenzeichnens.

Esther van der Bie „Raumkoordinaten“

Solange wir immer noch im Kopf die Unterscheidung machen zwischen normal und nicht-normal, zwischen Kunst und Kunst von Außenseitern, solange wir Menschen an ihren Defiziten beurteilen, werden Menschen, Frauen unter spezifisch diesem Normalitätsdruck leiden. So finde ich in der Arbeit von Esther van der Bie einen gelungen Abschluss, den Alpdruck, die Schwerkraft einmal hypothetisch in der Umkehrung aufgehoben, in der Schwebe und auf der Suche zu sein, nach den Raumkoordinaten für eine neue Gesellschaft.

Zu Werken aus der Ausstellung und der Sammlung des Kunstmuseums des Kantons Thurgau. Ich spreche hier über Kunst, über zeitgenössische Kunst und über Kunst von Frauen, die um die Wende zum 20. Jahrhundert hospitalisiert wurden. Ich bezeichne sie als Künstlerinnen, auch wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht so bezeichnet hätten. Dies ist Teil einer nachträglichen Würdigung ihrer Arbeit, künstlerische Interventionen mit politischer Schlagkraft, die vielleicht - so meine ich - erst heute wirksam wird. Es liegt an uns, die wir ihre Arbeit betrachten. Ich behaupte also, diese Arbeiten sind wichtig für uns heute, besitzen Aktualität für die jetzige Gesellschaft.

Wenn wir über Kunst sprechen, sind biografische Dinge nicht vordergründig. Es ist also unerheblich, ob diese Frauen tatsächlich psychisch krank waren oder aus anderen Gründen aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Auch die Entstehungsbedingung ist kein Entscheidungskriterium dafür, ob wir Kunst vor uns haben oder nicht. Wenn wir Kunst betrachten, zählt was im Kontakt mit dem Werk wirksam wird und wenn wir das Wagnis unternehmen, Kriterien für Kunst ansetzten zu wollen, so sind das:

1. dass Kunst einen direkten Kontakt übersteigt, also nicht unmittelbare Kommunikation ist,

2. dass Kunst immer versucht, sich in den Mitteln und Wegen zu übertreffen,

3. dass Kunst grundsätzlich Werte des menschlichen Zusammenlebens in Frage stellt, sei es als Gesellschaftskritik, sei es als Utopie.

Janet Cardiff: „Ittingen Walk”

Was dies konkret heisst, möchte ich an einem ausgewählten zeitgenössischen Werk erläutern: dem Ittingen Walk von Janet Cardiff. Es handelt sich um einen von der Künstlerin konzipierten Gang durch das Museum, den wir mittels Kopfhörer alleine vollziehen können. Es entsteht eine intime Zwiesprache mit dem Ort, vermittelt durch das Tape, das gesprochene Wort, das wir alleine hören, das uns abschneidet von allen und allem anderen im Museum. Das so Gehörte spricht zu uns unmittelbar. Die Zwiesprache mit dem Gehörten ist viel intimer als die Zwiesprache mit einem Bild zu sein vermag.

Dennoch ist der eigentliche Sinn von Kunst ja letztlich Kommunikation, eine besondere Kommunikation, etwas in die Zukunft hinein Gemaltes, Geschriebenes, Produziertes. Und obwohl etwas kommuniziert werden soll, ist es das Wesen der Kunst, kein direktes Gegenüber zu haben. Gerade das ist das Spannende und Unvorhergreifbare, dass ein Kontakt entsteht zwischen Werk und der Person, die davor steht, ohne dass das von der Künstlerin hätte geplant werden können oder sie vorhersehen konnte, was aus diesem Kontakt entsteht. Das ist das Potential der Kunst, eine unvorhergreifbare Wirksamkeit, welcher Art auch immer.

Ganz so zufällig, wie sich das jetzt anhört ist das nicht. Denn es gibt eine gemeinsame Konstante beim Kunstmachen und –anschauen: Die Summe menschlicher Erfahrung, existentieller Natur wo wir Begrenzungen erleben und spiritueller Natur, wo wir diese Grenzen überwinden. Ich glaube, dass wenn es um das Grundsätzliche in der Kunst geht, so etwas wie Stil und Vorwissen Nebensache werden gegenüber der Erfahrung und der Chance und dem Mut, sich darüber auszutauschen.

Natürlich gibt es so etwas wie eine Geschichte der Wirksamkeit und die jeweils zeitgenössische Kunst versucht immer das publikumswirksamste Mittel zu finden. Es ist kein Zufall, dass viele heute das traditionelle Feld der Malerei verlassen, weil sie erkannt haben, dass die Flut der Bilder in den Medien so dominant ist, dass sie zu anderen Mitteln greifen müssen, während andere gerade darauf bauen, dass es immer noch oder nun wieder immer mehr Menschen gibt, die die stille Andacht vor dem Bild suchen

Janet Cardiff wählt ein sehr einfaches zeitgemäßes Medium. Nicht zufällig greift sie eine in Museum immer häufiger anzutreffende Form der Führung per Walkman auf. Ihr Ziel ist jedoch nicht Wissensvermittlung per Knopfdruck, sondern sie vermag mit dem Ittingen Walk uns hörend, gehend, mit den Blicken streifend mit allen Sinnen für einen Ort und seine Geschichte zu öffnen. Es ist also keine herkömmliche Führung, denn indem sie uns fragend einen Teil ihrer Erfahrung anvertraut, sind wir in dieser Komplizenschaft gezwungen unsere eigenen Erfahrungen zu befragen. Wie wirkt die Atmosphäre auf uns? Welche Erinnerungen, welche Bilder tauchen auf? Welche Haltung haben wir zu Arbeit, Leben, Gemeinschaft und zum Göttlichen?

Kunst ist deshalb so provokativ, weil sie die Werte der Gesellschaft in Frage stellt, so Sarah Lucas, eine heutige Künstlerin. Die Konfrontation mit den Werken der Ausstellung „Irre ist weiblich“, stellt sämtliche Werte der Gesellschaft um die Jahrhundertwende in Frage. Ihre Schöpferinnen wurden aus ihr ausgeschlossen, ihre Werke sind nicht nur Reflex ihrer Situation, sondern auch Kritik, Sehnsucht, Wunschtraum, Utopie.

Shigeko Akakabe: Ohne Titel, um 1921

Ich beginne bewusst mit einer unscheinbaren Arbeit. Die Tuschezeichnung von Shigeko Akakabe zeigt eine verheiratete Frau mit deren typischen Haartracht in einem Mantel. In dem übrigen Bildraum sind Dinge dargestellt und daneben befinden sich die jeweiligen Bezeichnungen auf Japanisch. Schnell erschließt sich eine Deutung des Bildraumes als Handlungsraum, die weibliche Figur im Ausgehen begriffen, hat all die Dinge um sich versammelt - wie ein persönliches Mind-Map -, die sie für diese Handlung benötigt. Und in unserer Vorstellung können wir sie sehen, wie sie Schuhe, Ringe und Handschuhe überstreift. Dennoch ist gerade dies nicht dargestellt, sondern ein Moment des Innehaltens oder der Hemmung. Die weibliche Figur wirkt, als ob sie zwar ausgehen wolle, doch dies nicht kann, die Arme strecken sich in Richtung Ausgehdinge. Insgesamt wirkt sie jedoch unbeweglich, gefangen, gar bezwungen. Gerade dieses die Handlung nicht vollziehen können, ist das Berückende, Bewegende und Bedrückende der Zeichnung, das durch das Doppelte der Auflistung und dem Skizzieren der Dinge noch unterstützt wird, weil es diese selbstverständliche Handlung zusammen mit den damit verbundenen Dingen in Frage stellt.

Die Zeichnung ist in einfacher und sorgfältiger Manier ausgeführt, doch in ihrer Anlage gelingt es der Künstlerin den Möglichkeitssinn – um einen Begriff von Otto Pächt aufzugreifen – trotz einer ungewöhnlichen Hemmung aufrechtzuerhalten. Dass es sich hier um eine alles ergreifende existentielle Erfahrung handelt, macht die Künstlerin in dem Aufgreifen verschiedener Ebenen neben der Bildlichen deutlich: der Handlungsebene, der Sprachlichen, der zeitlichen Ebene durch die Uhr und der emotionalen Ebene, angedeutet durch die Träne auf der Wange. Bedrückend ist auch der so winzige Rest Naturdarstellung in diesem Bild. Stilisiert ist der Schirmknauf zur Blüte und die Blume auf der Tasche, die durch die durchsichtig gezeichneten Umrisse wie von diesen gefangen genommen wirkt, eine weitere Metapher, Sinnbild der Gefangennahme, der Natur, der Frau auf dem Bild und - wie zu vermuten ist - der Künstlerin selbst. Ich habe bisher die Darstellung der Dinge gedeutet aus einem Verlust heraus, doch eine andere Deutung ist auch möglich, die Gefangennahme durch die umgebenden Dinge, die unsere Handlungen zu bestimmen drohen.

Lisa Milroy: “Personal items” 1984

Ungewöhnlich ist, dass diese Konzentration auf die Darstellung der Dinge, das Hinterfragen der Dinge und ihrer Bezeichnungen in der zeitgenössischen Kunst eine mittlerweile lange Praxis hat, angefangen von der Pop-Art, Marcel Boodthaers, oder Lisa Milroy als zeitgenössische Künstlerin, die übrigens auch in Japan gearbeitet hat.

Das Gemälde aus dem Jahr 1984 „Personal items“ verweist auf einen weiteren Aspekt der uns umgebenden Dinge: Sie stiften Identität. Nach Donald Winnicott, einem Britischen Kinderpsychologen, ist die Gestaltung unserer Umgebung die einzige Möglichkeit einen Ort zu schaffen, der uns entspricht, mit dem wir identisch sind. Somit kommt den Dingen unserer Umgebung eine besondere Bedeutung für die Schaffung und Wahrung unserer Identität zu.

Das Hinterfragen der uns umgebenden Dinge hat im 20. Jahrhundert eine besondere Notwendigkeit erhalten, aufgrund der immer größeren Entfremdung von der Natur und des immer größeren Individualitätsdrucks, und der vielleicht immer größeren Enge?Wie aktuell ist dieses Bild also, wenn hier Themen avant la lettre aufgegriffen finden, die uns gerade heute betreffen?

Wenn wir uns fragen, welche Aktualität diese Bilder heute für uns haben, so müssen wir uns auch fragen, welche Aktualität haben die Berichte aus den Psychiatrischen Anstalten um 1900, von denen wir uns die meisten wie ein Gefängnis vorstellen müssen. Und wenn Sie sich Fotografien der Frauen aus Psychiatrischen Anstalten um 1900 anschauen, entstellt, unrein, mit fleckiger Haut, zerzausten Haaren und Kleidern, so tauchen sie so als Beweisfoto für Dementia Praecox oder einer anderen „Krankheit“ in Psychiatriehandbüchern auf, und wir müssen uns bewusst machen, dass Krankheiten konstruiert sind, auch heute noch! Doch wenn nach Dauerbadbehandlung Isolationshaft folgt, nackt in einer Zelle mit nur Seegras (dem damals üblichen Matratzeninhalt), dann bilden sich zwangsläufig Ekzeme, keine Seife, kein Wasser, keine Bürste, nichts zur Körperpflege, dann würden wir alle so aussehen! Die mit Hospitalismus bezeichneten üblichen Verhaltensweisen in Gefängnissen, Kinderheimen und anderen totalen Institutionen bilden sich ebenfalls zwangsläufig aus: das Urinieren, Schmieren mit Blut oder Kot, die Essensverweigerung, das Essen von Kot, das Schneiden und sich selbst strangulieren.

Häufig sind solche Verhaltensweisen beschrieben in den Krankenakten und Sie können sie in der Ausstellung nachlesen, wie einen Gang durch ein unentrinnbares Labyrinth, ein grauer Faden, der sich durch die Ausstellung zieht. Auch diese Handlungen haben wir als künstlerische Interventionen gewertet und somit in die Ausstellung integriert, auch wenn kein Relikt dieser Handlungen existiert.

Gina Pane: “Psyché” 1974

Der Bezug zur Performance Kunst der 60er und 70er Jahre ist eklatant und entspringt demselben gesellschaftlichen Druck auf Frauen. Die um die Jahrhundertwende hospitalisierten, vielfach selbstständigen, alleinstehenden, neuen berufstätigen Frauen und die auch berufliche und gesellschaftliche Emanzipation fordernden Frauen der 60er /70er Jahre waren gleichermaßen eine Bedrohung der herrschenden gesellschaftlichen Ordnung.

Beide Male fügen Frauen ihrem Körper Schnitte zu, nutzen Schock und Ekel als Machtinstrument, wie zum Beispiel die Performancekünstlerin Gina Pane in Psyché 1974. Indem sie die ihre Schnitte in Kreuzform auf ihrem Bauch ausführt verweist sie auf ein religiös konnotiertes Symbol und deutet damit implizit auch die Richtung an, aus der der gesellschaftliche Druck kommt.

Die Performance Kunst arbeitet mit Handlungen, teilweise nur Handlungsfetzen als Metaphern für eine gesellschaftliche Befindlichkeit und Bestandsaufnahme. Verstehen wir die Handlungen der Frauen in der Psychiatrie als Sinnbild, als sinnmachende Handlungen in einem bestimmten Raum, so weisen die Frauen nicht nur auf die Gewalt hin, die ihnen angetan wird, dass ihnen alles geraubt wurde und dass das eigene Exkrement das letzte Eigentum ist, das ihnen bleibt. Sie verwenden zudem noch ein adäquates und sehr wirksames Mittel. Denn der Ekel ist das gesellschaftliche Barometer, das anzeigt Normal/ Nicht-Normal. Ekel vor den Frauen erzeugen auch die diffamierenden Fotografien, die sie als Nicht-Normal abstempeln. Subversiv verwenden die Frauen dieselbe Waffe gegen die, die sie in diese Lage brachten, mit aller sinnlicher Qualität.

Jenny Holzer: „Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ 1993

„Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ lautet der Aufdruck in der Tagespresse 1993, ein Statement der Künstlerin Jenny Holzer angesichts der Vergewaltigungen in Bosnien, mit Blut gedruckt, dem Blut, das flüchtende Frauen für diese künstlerische Intervention spendeten. Auch hier ist Schock und Ekel das eingesetzte Machtinstrument dieser Kunst. Das Material ist bewusst gewählt mit dem Ziel eben dieses Schock- und Ekelmoment zu erzielen, das Blut dieser Frauen einmal in den Händen zu halten, während wir die Zeitung lesen tagtäglich und zuschauen, wie an so vielen Orten in der Welt gemordet wird. Diese Arbeit entstand im Zusammenhang der Serie Lustmord. Ein weiterer manifester Teil der Arbeit Lustmord befindet sich im Klostergarten. Es handelt sich um zwei Bänke, in denen die Worte von Tätern, Opfern und Hinterbliebenen ineinander verwoben eingeschrieben sind.

Objekte von Elise Mahler, um 1900

Elise Mahler’s mit Blut geschriebene Mitteilungen an Klinikleitung und Familie haben dasselbe subversive Potenzial. Der Form nach sind sie recht harmlos: Vasen, Blumenbouquets, ein Vogel. Doch das Material spricht schon für sich, Bohnerwachsverpackung, Stahlspäneverpackung, arme Materialien im Sinne der Arte Povera, und wie wir jetzt wissen das Blut der Künstlerin. Wirr pulsierend und kraftvoll sind die Linien, die Muster und Verzierungen haben dieselbe ambivalente Qualität von mit Zierde kunstvoll überdeckter Sprengkraft. Schillernd und höchst beunruhigend in ihrer Wirkung.

Die Regierungsrat-Aufschrift wird geradezu verschlungen von zum Ungeheuer sich ballenden Linien. Merkwürdig ist, einige dieser Objekte haben Bändel zum Aufhängen und es fragt sich, ob Mahler sie tatsächlich abschickte oder vielmehr in dem Bewusstsein, dass Post sowieso zensiert und somit den Adressaten nicht erreicht, bei sich behielt, bei sich aufhing zum Zeichen ihrer Kraft und Macht, etwa wie ein Fetisch. Ein Fetisch ist der Definition nach ein Gegenstand, dem schützende Zauberkraft zugeschrieben wird. So hängt sie den Vogel auf, ein Vogel im Käfig, wie sie es ist, eine Vase und Blumen, alles Zeichen der Sehnsucht, dessen was sie vermisst, dessen was sie beklagt.

Ein Objekt, der Form nach an einen Apfel erinnernd, ist an ihren Sohn adressiert, den es nie gab. Alles, was wir über Elise Mahler wissen ist, dass sie erst mit 56 Jahren eingewiesen wurde, unverheiratet und Schneiderin von Beruf war. Ihre Bittschriften, Fürbitten in dieser fetischartigen Form sind wohl eher an eine göttliche Macht gerichtet, dennoch demonstrativ, für Wärterinnen und Klinikleitung unübersehbar, allein in der Materialwahl ein Politikum. Ich möchte Sie, wie Sie merken, aufmerksam machen auf das Politische dieser Arbeiten, dass vielleicht auch erst heute als Solches gewürdigt werden kann. Während das Politische dieser Fertigkeiten vielleicht schon damals wahrgenommen, doch abgewehrt und ignoriert wurde.

Dass Hans Prinzhorn, der Begründer dieser Sammlung, die Arbeiten von Frauen nicht beachtet hat und sogar gering schätzte, zeigt sich zum einen an der geringen Zahl ihrer Werke, die bewahrt wurden im Verhältnis derer von Männer in der Psychiatrie um 1900. Nur rund 20 Prozent der Werke in der Sammlung Prinzhorn wurden von Frauen ausgeführt, wie wohl doch die Anzahl von Männern und Frauen in der Psychiatrie um 1900 etwa prozentual gleich war. Ebenso bezeichnend ist, dass Prinzhorn in seinem Werk „Die Bildnerei der Geisteskranken“ keine Frauen in seine Werkmonographien aufnahm und ihre Werke nur am Rande und dann diffamierend behandelt hat. Dies ist beispielhaft für die Ignoranz der durchweg männlichen Klinikleiter, die Werk von Frauen zu übersehen, oder sie nicht für Wert zu befinden, sie Prinzhorn für seine Sammlung zu übersenden.

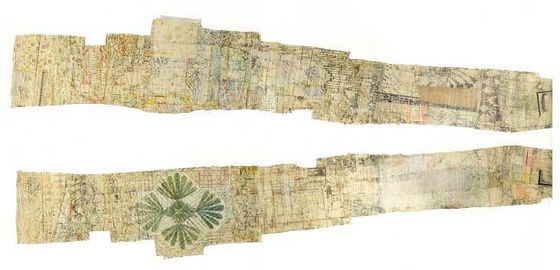

Das Collageband von Frau St., um 1900

Der Vergleich mit der Arbeit von Jenny Holzer führt uns noch zu einem weiteren Werkkomplex dieser Ausstellung, die Collagebänder der Frau St.. Holzers Anzeige „Da wo Frauen sterben bin ich hellwach“ erscheint in der Tagespresse, damit wählt sie ein Medium, dass viele Menschen erreicht und durch viele Hände geht, platziert auf der Titelseite des Magazins der Süddeutschen Zeitung hat sie sich sogar den prominentesten Platz ausgesucht. Frau St. hingegen nutzt die Ränder der Tageszeitungen, den am wenigsten prominenten Platz, meist übersehen, für ihre Collagen, schneidet sie, klebt sie, webt sie aneinander, ineinander.

Deuten wir ihre Handlung als Sinnbild, so entspricht die Konstruktion eines Ortes für ihre Gestaltung aus Zeitungsrändern ihrer eigenen existentiellen Erfahrung der Marginalisierung in der Klinik. Denn schließlich berichtet die Zeitung von den Ereignissen draußen, von wo sie ausgeschlossen ist. Keinen Reflex ihrer Existenz oder derer ihrer Mitpatienten und Patientinnen findet sich in der Tagepresse. Es ist kein Zufall, dass Erscheinungsort und Datum der Zeitung (von 1890 und 1891) von Frau St. montageartig verwoben und aufgegriffen wurde. Es ist die einzige gemeinsame Konstante zwischen dem Drinnen und dem Draußen. Ihre Zeit verwebt sie zum Band und konstruiert einen Ort am Rand der Gesellschaft, welche bessere Metapher hätte sie dafür finden können als die Ränder einer Zeitung. Die extreme Länge des Collagebandes kann gedeutet werden als Länge der Zeit, Verweildauer, auch der Dauer Eingeschlossenseins. Schattenhaft mit fein lavierendem Pinsel erscheinen Gesichter: Sind es die Gesichter der Eingeschlossenen?

Mauern erscheinen ebenso zart laviert. Die Schrift wird zum tektonischen Gebäude oder Mäanderband umfunktioniert. Eine große Unübersichtlichkeit der Motive ist augenfällig, ihr Zerstückelt-Sein selbst der Ränder, bar jeder Möglichkeit ihre Herkunft zu rekonstruieren. Was für eine widerspenstige Stärke liegt darin, die Texte der Zeitung zu ignorieren und die Ränder aufzuheben, zu bewahren.

Frau St. handelte nicht aus Not – Sie wissen Not macht erfinderisch - und manche Materialerfindungen dieser Ausstellung entspringen dieser Fähigkeit. Frau St. hingegen war in einer Privaten Heilanstalt mit 13 Klavieren, Bibliothek mit Zeichenraum, die feinsten Papiere und Tücher zum Sticken waren dort vorhanden. Also ist ihre Wahl für dieses Abfallmaterial eine bewusste Entscheidung, der wir einige Bedeutung beimessen sollten. Mit der Verzierung und dem Schmuck wertet Frau St. diese Ränder auf, sie nutzt besondere Elemente der Zeitung, wie die Zeigehände, die auf nichts als den leeren Raum der Ränder verweisen. Denn bezeichnend ist auch, dass Frau St. viele der Ränder freilässt, den unbeschriebenen Raum sich ausbreiten lässt, scheinbar förmlich genießt, ihn nur zaghaft füllt mit Pastelltöne und auf manchen Stellen erscheinen flüchtige Gewächse. Es deutet sich hier ein paradiesisches Gartengewebe an, mit viel Luft zum atmen, eine Utopie gegenüber dem Ort der Anstalt, und auch eine Utopie gegenüber der Weimarer Gesellschaft, die für Frauen ein eng gestricktes Programm bereit hielt. Handarbeiten gehörte für Frauen aller Gesellschaftsschichten zu den obersten häuslichen Pflichten. Auch in den Anstalten wurden die Frauen dazu angehalten, schließlich ist die Psychiatrie auch nur ein Spiegel der Gesellschaft.

Rosa Brassel: „Parodie einer Deutschen Reichsfahne“, um 1888

Umso mehr erstaunt wie medienübergreifend und innovativ Frauen diese Handarbeiten - teils heimlich ausgeübt – fern der Konventionen ganz und gar verwandelten in etwas anderes, ungewöhnliche Materialien verwendeten, die üblichen Dimensionen sprengten. Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Parodie einer Deutschen Reichsfahne lenken: Der Kaiser mit rosigen Wangen und Schnauzbart tritt zur rechten Seite auf, die Hand grüßend zum Zylinder, den die Künstlerin respektlos zum Glas Tee mit Löffel und Schlagsahne verwandelt, zudem darunter mit „Der Kakerlak“ bezeichnet. Die Küchenschabe wird in der Schweiz auch Preuße genannt. In sanften Farben und artiger Manier stickt hier eine mutige und kenntnisreiche Frau. Die Frage oben mittig „War Henne vom Rhin verheiratet?“ deutet darauf hin, dass die Urheberin mit dem zeitgenössischen Geistesleben vertraut war: Otto Henne am Rhyn war Schweizer Kulturhistoriker und hatte sich um eine liberale Geschichtsschreibung verdient gemacht. Sie stickt ihren spöttischen Kommentar zu einem ungeliebten deutschen Kaiser.

Ungewöhnlich ist die Verbindung von geduldsfordernder Stickkunst mit dem Medium der Karikatur, dass üblicherweise nur auf Papier ausgeführt wurde, ungewöhnlich auch die Größe, einfach und doch genial die Idee, wenn schon eine Reichsfahnen-Parodie dann als Fahne, die auch - sollte jemand nicht so mutig sein - als Bürodecke fungieren kann. Die Widmung „Zum bleibenden Andenken an Valerie, genannt Eule, Nelkenstock“ wurde lange Zeit gedeutet als eine Widmung der Autorin an sich, doch neueste Nachforschungen ergaben, dass die Künstlerin dieser Reichsfahnen-Parodie vermutlich Rosa Brassel ist, eine Lehrerin aus Nesslau, in der Schweiz, Professorin, wie es unten auf der Fahne angegeben ist.

Die Stofffigur von Katharina Detzel, 1914

Ungewöhnlich ist auch die Stofffigur von Katharina Detzel, für die sie ihren Matratzenstoff zerrissen und neu zusammengenäht hat, sie mit dem Matratzeninhalt gefüllt und Bart und Brille kunstvoll daraus gefertigt hat. Damit gab sie der eindeutig als Mann gekennzeichneten Figur voller Ironie das Aussehen eines Arztes. Die Krankenakte zu Katharina Detzel ist dick und voller Einträge. Hierzu steht am 20. April 1914: „Vor 6 Tagen hat Frau Detzel aus Segeltuch und Seegras eine lebensgroße Puppe gemacht, und diese an das vor die Lampe angebrachte Drahtgitter gehängt. Nachts seien Kerle in ihrer Zelle gewesen, die hätten die Sache gemacht und kämen bald wieder, um dann sie aufzuhängen. Deshalb wäre es am besten, sie hänge sich selbst auf. Wolle man sie vor sich selbst schützen, dann müsse man sie in den Wachsaal legen. ...“

Sie fertigt diesen Arzt Dummy und erhängt ihn mahnend, drohend mit dem Ziel aus der Isolierzelle herauszukommen. Noch posiert sie auf dem Foto mit ihrer Figur, stolz, nicht ohne Hohn und Bitterkeit. Das Foto diente vermutlich den Ärzten ihre Krankheitshypothesen zu stützen. Doch Detzels Kritik richtet sich an die Ärzte, die seien die Verrückten in der Anstalt. Bald wird sie nur noch in Isolierzelle mit Seegras gehalten, weil sie den Matratzenbezug immer zerreißt und daraus etwas Neues macht. Nach 19 Jahren gelingt ihr die Flucht mit einem aus dem Schuh gezogenen Nagel als Dietrich. 1940 wird sie von der Polizei verhaftet und nach Andernach verbracht und im Zuge der Euthanasie ermordet. Ihre Träume in der Zelle haben jene anthropologische Tiefendimension, aus Brot formt sie immer wieder einen Menschen mit Flügeln, der zum Licht hinaus fliegen könne, wie einst Dädalus.

Die Jacke von Agnes Richter, 1895

Die Jacke von Agnes Richter möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das - wie ich meine - prominenteste Werk der Ausstellung. Agnes Richter trennte das Anstaltsleinen auf und nähte sich neue Kleider daraus. Die Zierliche, Energische mit leicht gekrümmten Rücken - hat sie deswegen keinen Partner gefunden? - stickt eigenwillig in die aus Anstaltsleinen geschneiderte Jacke - schließlich ist sie Näherin von Beruf: „Ich bin ...“ Ich habe ...“. Es ist viel die Rede von den Dingen „meine Strümpfe“, „mein Kleid“. Bislang wurde in der Literatur behauptet, die gestickten Wörter würden sich auf Vergangenes, auf ihre Lebensgeschichte beziehen und tatsächlich sind Jahreszahlen lesbar, sie datiert und signiert die Jacke 1895. Der bislang nur bruchstückhaft entschlüsselte Text legt jedoch nahe, dass Agnes Richter hier vielmehr von der Gegenwart und zwar von sich in der Gegenwart schreibt, schreibend verschafft sie sich eine Identität. Eine Besonderheit ist, dass der Körper nachträglich gewendet wurde, somit die Schrift halb nach innen versteckt bleibt, während sie auf den Ärmeln dennoch demonstrativ nach außen sichtbar ist. Offensichtlich konnte es Agnes Richter nicht erwarten, stickend zu schreiben. Sehr persönliche Dinge werden hier auf die zweite Haut übertragen. Dennoch bleiben Agnes Richter und ihre Geschichte verborgen in dem schwer lesbaren unablässigen Fluss von auf und abtauchendem Garn. Der Faden durchzieht den Stoff wie der Ariadnefaden das Labyrinth. In der griechischen Mythologie war Ariadnes Faden die Rettung aus dem Labyrinth, Garant für das Überleben und die Rückkehr in die Gesellschaft, etwas dass Agnes Richter verwehrt blieb, einer einst selbständigen Frau, allein lebend, Näherin mit Vermögen, dass sie sich in Amerika als Haushälterin erworben hatte, eine mutige Frau also, die nicht das von der Gesellschaft vorgeschriebene Eheglück und Kindersegen kennen lernte.

Valie Export: „Die Geburtenmadonna“ 1976

Dass diese unausgesprochen gesellschaftliche Verordnung wie ein ungeheurer Alpdruck auf vielen Frauen lastete – und auch heute noch hat sich das Frauenbild nicht so vollständig gewandelt – zeigt sich an einer solch in den Akten vermerkten Handlungen wie „liegt mit gespreizten Beinen am Boden und wartet auf die Geburt des Kindes“, wahnhaft und dennoch Reflex gesellschaftlicher Verhältnisse, diese Handlung wäre genauso gut in einer Performance der 70er Jahre vorstellbar gewesen, war dieses Thema doch noch ebenso virulent, wie Valie Exports an zeitgenössische Werbeslogans angepasste „Geburtenmadonna“ deutlich zeigt. Indem Export als Grundlage für ihre Arbeit „Die Piéta“ von Michelangelo nutzt und mit zeitgenössischen Alltagsgegenständen in Verbindung bringt, demonstriert sie gelungen die geschichtliche Konstante und Macht eines religiös konnotierten Frauenbildes der aufopfernden Mutter.

Anonym „Ich bin das „Kind“ die Witwe“, um 1900

„Ich bin das „Kind“ die Witwe“ ist der symptomatische Titel einer Arbeit einer anonym gebliebenen Künstlerin und fasst diese Erfahrung vieler Frauen in der Psychiatrie um 1900 zusammen, denen ein selbstbestimmtes Frauenleben verwehrt wurde und deutet die Unmöglichkeit eines gleichberechtigten und einvernehmlichen Miteinanders der Geschlechter an. Barock mutet das gefiederte Wesen an, ein wenig ironisch geneigt der Kopf, doch auch von stolzer Heraldik eines Wappenzeichnens.

Esther van der Bie „Raumkoordinaten“

Solange wir immer noch im Kopf die Unterscheidung machen zwischen normal und nicht-normal, zwischen Kunst und Kunst von Außenseitern, solange wir Menschen an ihren Defiziten beurteilen, werden Menschen, Frauen unter spezifisch diesem Normalitätsdruck leiden. So finde ich in der Arbeit von Esther van der Bie einen gelungen Abschluss, den Alpdruck, die Schwerkraft einmal hypothetisch in der Umkehrung aufgehoben, in der Schwebe und auf der Suche zu sein, nach den Raumkoordinaten für eine neue Gesellschaft.