Hoch, Stefanie

Fotografische Doppelgänger in den Nachlässen von Olga und Hermann Rorschach

Mit dem Ausstellungs- und Buchprojekt «Hinter Mauern – Fotografie aus psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» macht das Kunstmuseum Thurgau der Öffentlichkeit erstmals Fotografien aus einem marginalisierten Kapitel der Schweizer Geschichte zugänglich: Es zeigt Motive aus Medizingeschichte und Alltag in psychiatrischen Einrichtungen der Schweiz um 1900. Um die Jahrhundertwende ging eine Welle der Professionalisierung und Modernisierung durch die Einrichtungen und durch die neuen technischen Möglichkeiten entstand viel Bildmaterial. Dieses ist heute jedoch vom Vergessen bedroht.

2018 traten die Professorin Katrin Luchsinger (ZHdK) und die Germanistin Martina Wernli mit dem Kunstmuseum Thurgau in Kontakt, das durch die eigene Sammlung viel Erfahrung auf dem Themengebiet der so genannten "Aussenseiterkunst" besitzt. Luchsinger forscht seit Jahrzehnten über Kunst aus dem Psychiatrieumfeld und war in Klinik-, Staats- und Stadtarchiven und anderen Einrichtungen auf Glasdias, Papierabzüge und Alben gestossen, die bisher nicht oder nur teilweise aufgearbeitet worden waren. Grund für den geringen Aufarbeitungsgrad ist nicht nur die Tendenz zur Verdrängung unbequemer Bilder, sondern auch fehlende Informationen über die Bestände, was Datierung, Autorschaft und Aufnahmezweck angeht.

Gemeinsam untersuchten Katrin Luchsinger und Kuratorin Stefanie Hoch vom Kunstmuseum Thurgau Bestände der Berner Irrenanstalt Waldau, der Pflegeanstalt Rheinau, der Heil- und Pflegeanstalten Münsingen und Münsterlingen und des privaten Sanatoriums Bellevue in Kreuzlingen. In der Waldau befinden sich auch Motive aus anderen Einrichtungen, wie beispielsweise aus dem Asyle de Cery oder dem Maison de Santé de Préfargier.

Durch die Recherchen für Buch und Ausstellung konnte etwas Licht ins Dunkel gebracht werden: So fand Luchsinger beispielsweise in Fachpublikationen und Werbebroschüren der psychiatrischen Einrichtungen gedruckte Reproduktionen von Motiven aus den Archiven wieder. Somit konnte sie deren Zweck bzw. einen von mehreren Kontexten, in denen die Bilder zum Einsatz kamen, einkreisen und aufzeigen. Auch in Lichtbildvorträgen für Personal und Fachpublikum kamen die Motive zum Einsatz.

Durch ihre langjährige Expertise auf dem Gebiet war Luchsinger ausserdem in der Lage, viele der teilweise kaum mehr zu entschlüsselnden Raumsituationen und Personenkonstellationen einzuordnen. Ihre Beobachtungen und Beschreibungen sind u.a. in den ausführlichen Bildlegenden festgehalten. Diese Legenden sind wertvolle Bestandsaufnahme einer Lebenswirklichkeit «hinter Mauern», über die heute kaum mehr Bildinformationen existieren. Gerade deshalb ist es wichtig, diese Bestände zu erhalten, zu erforschen und zu zeigen. Essenziell ist dabei, das Machtgefälle in den Aufnahme- und Publikationssituationen zu berücksichtigen: Patientinnen und Patienten hatten keine Rechte, die Bildautorschaft oblag Ärztinnen, Psychiatern, allenfalls dem Pflegepersonal oder zuweilen den professionellen Fotografen, die beauftragt wurden, Bilder mit bestimmten Wirkungen zu erstellen. Aus welchem Grund und mit welchem Ziel fotografierten sie diese Personengruppen?

Katrin Luchsinger wählte mit Kuratorin Stefanie Hoch ca. 120 Motive aus den vorhandenen 3000 Fotografien aus und ordnete sie im Hinblick auf damalige Verwendungszwecke: Bilder für Fachpersonen und die Öffentlichkeit zu bieten, war eine Intention – Bilder, um Diagnosen zu finden oder zu untermauern, eine zweite. Auch aufgrund der sich vereinfachenden Kameratechnik griffen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Psychiaterinnen und Psychiater vermehrt selbst zur Kamera und erstellten Lichtbildvorträge für Kollegen und Pflegepersonal oder publizierten Bilder in der Fachliteratur.

Ausserdem beauftragten Kliniken professionelle Fotostudios, um der Öffentlichkeit ein Vertrauen erweckendes Bild vom Leben «hinter Mauern» zu vermitteln.

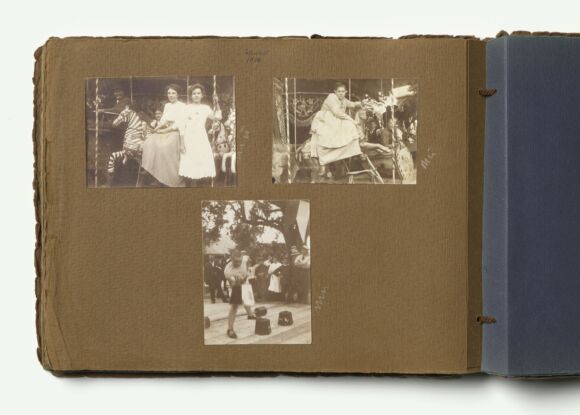

Darüber hinaus hatte das Medium Fotografie auch eine soziale Funktion: Es finden sich zahlreiche Aufnahmen kultureller Aktivitäten wie Tanzveranstaltungen, Jahrmarkt oder Theateraufführungen, die das Leben in der Anstalt auflockern sollten. Mit Feuereifer organisierte beispielsweise Hermann Rorschach (1884–1922) in Münsterlingen und Herisau solche Anlässe. Den Thurgauer Beständen über den Entwickler des sogenannten Rorschachtests widmete sich Stefanie Hoch im Laufe der Recherchen genauer. Sie verglich Fotografien aus dem Staatsarchiv Thurgau mit den Patientenfotos, die im Institut für Medizingeschichte der Universität Bern, Archiv Hermann Rorschach, aufbewahrt werden. Dabei fiel auf, dass in Frauenfeld und Bern in jeweils sehr verschiedenen Kontexten dieselben Motive – Patientenporträts – auftauchen. Beispielsweise eine Frau, die auf einem Jahrmarktkarussell fahrend in die Kamera blickt. Der eine Abzug ist in ein Album eingeklebt, in dem Olga und Hermann Rorschach ihre glückliche Zeit in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen 1909 bis 1913 festhielten. Heute wird das Album im Staatsarchiv Thurgau aufbewahrt (Staatsarchiv Thurgau, Signatur 9`10 Dossier 1.7.0.0/0)

(Abb. 1)

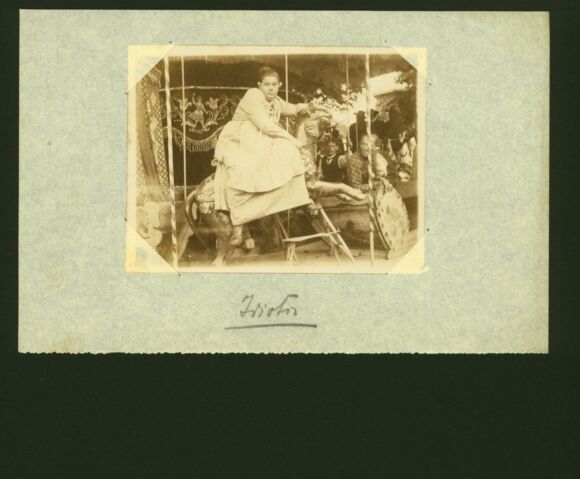

Neben weiteren Motiven vom Jahrmarkt und von anderen Freizeitvergnügen vermittelt die Fotografie einen positiven Eindruck der Psychiatrie. Diese Stimmung wird angesichts der Verwendung des zweiten Abzugs, der sich in Bern befindet, getrübt: Untertitelt mit dem Wort «Idiotie» befindet er sich in einer Loseblattsammlung, auf der handschriftlich «Schwachsinn» vermerkt ist (Abb. 2) – eine von 14 damals gebräuchlichen diagnostischen Bezeichnungen, denen Hermann Rorschach Patientenfotos zuordnete. In diesen 14 Kategorien von damals gängigen Krankheitsbildern legte er pro Person ein circa DIN-A5-formatiges Blatt an, auf dem meist Name und vereinzelt ein Herkunftsort vermerkt ist, manchmal auch Besonderheiten wie Gründe für die Einstufung als forensischer Fall. Daneben ist beinahe immer eine Fotografie durch Schlitze in das Blatt gesteckt.

Das Ordnungssystem spiegelt den sich im 19. Jahrhundert verbreitenden positivistischen Ansatz, aus physiognomischen Merkmalen bestimmte Eigenschaften, Neigungen oder Krankheiten ableiten zu wollen. Bereits 1852 hatte der im englischen Surrey praktizierende Psychiater Hugh Welch Diamond (1809–1886) seine «Types of Madness» in London ausgestellt, um «eine Diagnostik via Fotoporträt» zu etablieren (Michel Frizot: «Der Körper als Beweisstück. Eine Ethnografie der Unterschiede», in: ders. [Hg.]: Neue Geschichte der Fotografie, Köln: Könemann, 1998, S. 259–271, hier S. 266). Deutlich sichtbar wird diese Absicht in jenen Patientenfotografien Rorschachs, die frontal das Gesicht zeigen, wobei ein seitlich positionierter Spiegel zugleich das Profil liefert – eine Abbildungsmethode, die damals auch von der Polizei zur Identifizierung eingesetzt wurde.

Doch tatsächlich finden sich bei Rorschach nur wenige dieser technisch wirkenden Porträts. Vielmehr wirken seine Patientinnen und Patienten in einem Grossteil der Aufnahmen ungestellt und ungezwungen, sie sind arbeitend oder bei typischen Tätigkeiten wiedergegeben.

Selbst bei den diagnostischen Fotos wirken die Blicke in die Kamera nicht abweisend, wie es bei erzwungenen Bildern aus Psychiatrien oftmals der Fall ist, sondern erstaunlich zugewandt, manchmal vertrauensvoll (Abb. 3). Fotografien von Festen, Theateraufführungen und Verkleideten bilden eine auffällige Schnittmenge zwischen den Bildwelten im Album und jenen der diagnostischen Fotos. Während der Anstaltsalltag klar geregelt war, boten Theateraufführungen und Festivitäten Möglichkeiten des Identitätswechsels und des Ausbrechens aus der «Normalität» des Anstaltslebens.

(Abb. 4)

Hermann Rorschach nutzte neben den Abzügen eine weitere Form des Mediums Fotografie, von der er seiner Schwester im Dezember 1910 berichtete: «Jetzt habe ich eine Masse zu tun auf Sylvester. Alle Abende habe ich Theaterprobe, jetzt heute soll Hauptprobe sein und morgen die Unterhaltung. Das solltest Du Dir ansehen können. Falls Ihr im Februar ins Ausland kommt, müsstest Du unbedingt an unsere Fastnacht kommen, gäll [nicht wahr], da ist der Tumult noch grösser. Dazu mache ich aus unseren Photographien, Landschaften und Personen aus der Anstalt, Projektionsbilder, wir haben hier einen guten grossen Projektionsapparat, und das wird eine grosse Überraschung absetzen, wenn plötzlich bekannte Gesichter überlebensgross an der Wand erscheinen.» (Christian Müller, Rita Signer [Hg.]: Hermann Rorschach [1884–1922]. Briefwechsel, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Verlag Hans Huber, 2004, S. 114)

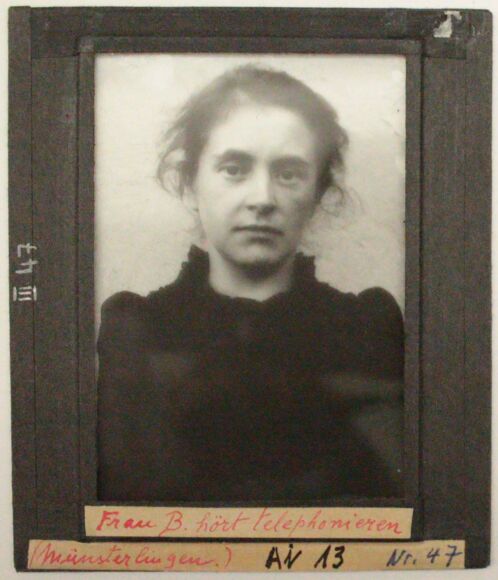

Rorschachs Fotografien wurden dann auch wirklich projiziert: Ein Abzug im Rorschach-Archiv in Bern, der mit «Hulda B.» bezeichnet und dem Krankheitsbild «Katatonie» zugeordnet ist, zeigt spiegelverkehrt dieselbe Frau, die im Psychiatrie-Museum Bern auf einem Glasdiapositiv abgebildet ist – dort mit der Beschriftung «Frau B. hört telefonieren (Münsterlingen).

(Abb. 5)

Ob Rorschach selbst diese Projektionsdias für Fortbildungszwecke herstellen liess, bleibt offen; bekannt ist, dass er Lehrgänge für das Pflegepersonal in Herisau einführte. (Damion Searls: Im Auge des Betrachters. Hermann Rorschach und sein bahnbrechender Test. München: btb-Verlag, 2019, S. 175)

Solche Querverbindungen zwischen Beständen an verschiedenen Orten erlauben neue Perspektiven auf die Verwendungsweise und Rezeption der Fotografie in der Psychiatrie, aber auch ausserhalb der wissenschaftlichen Disziplin.

Während das Album private Bilder mit solchen aus dem Anstaltsleben verbindet, handelt es sich bei der Loseblattsammlung um medizinisch-diagnostische Bilder. Doch eine genauere Betrachtung zeigt, wie sehr sich beide Bereiche ergänzen und vermischen. Der Lebensmittelpunkt des jungen Ärztepaars – auch Olga arbeitete als Assistenzärztin in Münsterlingen – befindet sich, wie damals für Klinikangestellte üblich, auf dem Gelände der Psychiatrie. «Voll Hingabe stürzte er sich in die Arbeit, widmete den Patienten sehr viel Zeit. […] Er photographierte alle Patienten und veranstaltete für sie mit großem Eifer allerlei Unterhaltungen.» (Olga Rorschach: «Über das Leben und die Wesensart von Hermann Rorschach», in: Sonderdruck Das Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, Band LIII, Heft 3, Zürich: Orell Füssli, 1944, S. 1–11, hier S. 5). In Olga Rorschachs Äusserung über die Zeit in Münsterlingen nennt sie die fotografische Tätigkeit ihres Mannes in einem Atemzug mit den «Unterhaltungen»; das eine geht nahtlos über ins andere. Die persönlichen und fachlichen Interessen waren Teil desselben Kosmos. So führt auch die Fotografie ein Doppelleben: Hermann Rorschach nutzte das Medium zu privaten Zwecken und zur Unterhaltung der Patientinnen und Patienten, aber genauso für seine diagnostischen Bestimmungen – zuweilen ein und dieselbe Aufnahme.

Im Buch und in der Ausstellung werden solche und andere Beobachtungen veranschaulicht. Ausserdem luden die Herausgeberinnen Katrin Luchsinger und Stefanie Hoch gemeinsam mit Museumsdirektor Markus Landert für das bei Scheidegger & Spiess erschienene Buch weitere Expertinnen und Experten ein, Texte zu verfassen: Die Germanistin Martina Wernli widmet sich der Psychiaterin Marie von Ries-Imchanitzky (1880–1942), der Historiker Urs Germann der Repräsentation von Arbeit in Fotografien aus psychiatrischen Einrichtungen und die Fotohistorikerin Sabine Münzenmaier widmet sich technischen Aspekten der damaligen Fotografie.

Die Ausstellung «Hinter Mauern – Fotografie in psychiatrischen Einrichtungen von 1880 bis 1935» wird im Kunstmuseum Thurgau vom 2. Oktober 2022 bis 16. April 2023 gezeigt. Der Grossteil der in der Ausstellung gezeigten Fotografien sind Neuabzüge von Glaspositiven und -negativen aus dem Psychiatrie-Museum Bern, neben solchen aus dem Staatsarchiv Bern und dem Stadtarchiv Schaffhausen. Sie werden von Originalen aus dem Archiv Hermann Rorschach in Bern, dem Staatsarchiv Thurgau und dem Universitätsarchiv Tübingen ergänzt.